Product Hunt 後感

Termdock 在11/4 登上了 Product Hunt ,其實之前一直想去投,但有時候一忙就忘了,這次所幸直接上,但也發現我很多沒有做到的事前準備是可以讓成績更好的,這篇文章主要就是想先記錄下來,下次也好有個調整依據。

Product Hunt 是什麼

Product Hunt 不只是排行榜,它是讓新產品在全球科技社群「被發現、被討論、被驗證」的出海起點。每天的當日榜像是一場 24 小時的分發實驗:你的敘事是否能讓陌生市場快速看懂價值、互動是否能建立信任、素材是否能把注意力轉成行動。對早期團隊而言,PH 提供三個關鍵:第一波國際能見度(被編輯精選與電子報放大)、可公開的社會證據(票數、留言、媒體轉載)、以及能回饋到產品與敘事的迭代節奏(當日與後續週/月榜的延續效應)。

如果你的目標是把產品投向全世界,PH 是低摩擦的第一站:用一天的時間,在英語世界與跨領域使用者面前測試你的定位與差異,收集有質地的互動,讓接下來的內容行銷、媒體溝通與商務開發有憑有據地前進。

— 想把產品投向全世界,先抓住這幾件事 —

- 一句話價值主張: 用一句話讓陌生讀者看懂「為他帶來的改變」,而不是技術本身。

- 一秒差異圖: 首圖或動圖在一秒內說清楚你與既有解法的「使用情境差異」,少比參數,多比場景。

- 首 24 小時節奏: 台灣時間 16:00 開戰,素材與互動接力,把停留 → 投票 → 留言的路徑設計好。

- 可引用的社會證據: 使用者原話、短 Demo、當天迭代,讓媒體與編輯「有素材可帶走」。

- 跨平台延伸: 把當日的討論整理成英文/中文精華,回流到 LinkedIn、官網與後續週/月榜,形成持續觸達。

Termdock 處女秀

Termdock 在11/4 登上了 Product Hunt ,其實之前一直想去投但有時候一忙就忘了,這次所幸直接上但也發現我很多沒有做到的事前準備是可以讓成績更好的,這篇文章主要就是想先記錄下來,下次也好有個調整依據。

Product Hunt 的規則,很簡單分成 Day / Week / Month 會自動往後移動戰場,但真正的主戰場是 Day,所以你在台灣時間當天 16:00 開始到隔天 15:59 都是戰鬥時刻,Product Hunt 不是丟上去就結束,應該要去理解

- 使用者的閱讀節奏、投票動機、互動習慣。

- 文案、影片、首圖、demo 的動線,應該跟著平台的使用路徑去重排。

這次我直接把原本的文案貼上去,整體偏向一般介紹少了第一眼就抓住人心,也少了在投票前先建立信任的證據,不然也許名次可以再往上衝一點。

當天的參賽名單不會提前公開,多少有點運氣成分,當天 Product Hunt 編輯會發電子報,通常會挑 3 到 5 個產品,標準主要看編輯的判斷,但大致上會選「有角度、值得介紹」的題目。每天大約有 300 個產品上線,從中挑出 5 個,本來就不容易。

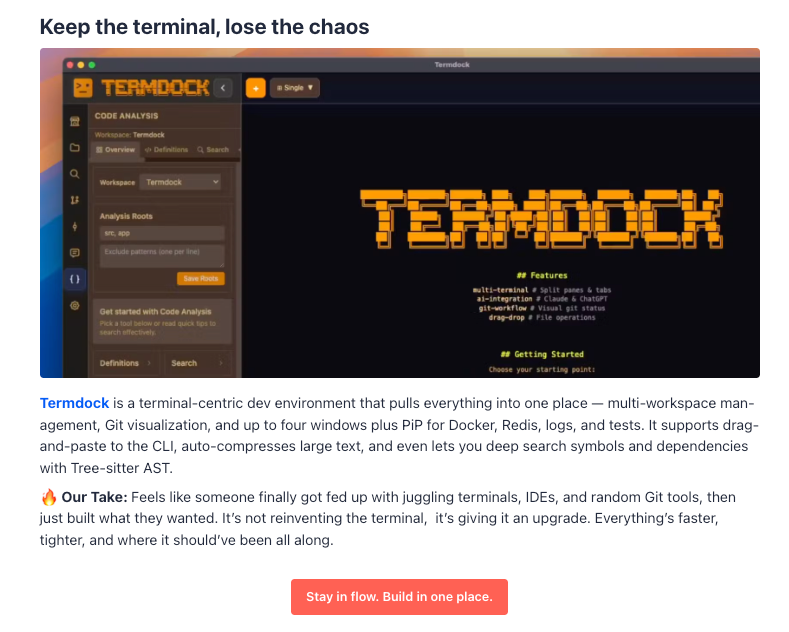

很幸運的 Termdock 當天被 Product Hunt 編輯選中了 ,很開心啊!

https://www.producthunt.com/newsletters/archive/45173-automate-your-job

事後觀察

要留在第一頁票數大概要先站到一百上下,首頁通常會排十五到十七個項目;前三名多半落在五百票附近,六百票就有機會往第一名靠近,週末假期票數可能會低一點。

開局的前幾個小時,排序並不會完全按照票數來排,會隨機排序讓新產品都有機會露臉,所以節奏不能只拚票,素材要快上場、互動要接力,把人留住才是重點。

週榜、月榜是固定時間結算。看起來月初或週一比較占便宜,但週和月其實不好打,大部分名次變化也不會太大,所以日戰場打好才是關鍵,票數不是目的,是結果,要有結果,前提是故事讓人看懂,信任有被建立,你的產品有沒有真的解決使用者的痛點?為什麼我需要在乎?後面才有機會轉票。

上線當天 LinkedIn 會湧進很多邀請,九成是推廣或自動化,不需要被打亂。買榜意義不大,也很難確定對方用什麼機制幫你衝;一旦被官方注意到而下架,得不償失。與其分心不如把注意力放回對產品真的好奇的人,討論回到使用情境與價值。

互動不是在留言區疊字。要把討論拉回議題,初次進來的使用者可能還沒進入狀況。看到有內容的來回,會更快抓到你的重點。有人問功能,就把使用情境鋪清楚,讓他看得到怎麼用、用在哪裡。有人提競品,就把差異放回場景,不比參數,用情境說明差異。

每一則回覆,都帶著讀者往理解更深一層走。一步一步,看見你的價值。

電子報每天只選三到五件。編輯多半靠當天的直覺與判斷,找出有角度、值得介紹的題目。所以要先準備好讓編輯能抓得到你的重點:一句能站在讀者心裡說話的句子,加上一張一秒看懂差異的圖。讓他們有素材可引用,自然更容易被看見。

上線前,先把土壤養好

在 LinkedIn 和社群連續一週鋪故事,不是單純拜票。每天一小段:從問題現場,到功能切片,再到用戶片語。讓讀者一路跟著看。到了當天拜票,其實是在把連載推到高潮。

名單要先分層。熟悉的朋友、早期用戶、同領域開發者,各自說法不同。「為什麼是現在」要說清楚。「你的一票能幫我驗證什麼」也要說清楚。這樣的私訊,回覆率和投票率才有意義。

有新功能或重大改版,就再上線一次。不是為了湊次數,是在抓節奏。很多一線產品會多次 launch。每一次都把新價值說清楚,讓人知道為什麼這一版值得看。

團隊的 LinkedIn 也要整理好,當天會有很多各行各業有興趣的人進來看你的檔案。沒有準備好,他看到空空的就走了。

素材要跟著同一套邏輯走。

先看留存與轉換。首屏的停留秒數,能不能把人留住。從停留到投票的轉換率,有沒有被素材帶著走。前三小時的互動數與內容質地,不是比總量。看討論有沒有回到產品情境。

再看觸達與再戰。私訊拜票的回覆率與投票率,分層話術到底有沒有作用。電子報與二次上線的觸達,角度有沒有傳出去。指標不是做報表。是幫忙調節節奏,知道下一步要補哪裡。

文案抓三件事:

- 第一句先說讀者能獲得什麼,不急著講技術。

- 第二句描述改變,不堆形容詞。

- 第三句給明確行動。

影片重新剪。開頭五到八秒,讓問題與解答同框。中段跑一次核心路徑。結尾放證據:實用片段、使用者原話、當天迭代。

圖片做一套三張:是什麼、怎麼用、為什麼值得,demo 要短。讓人跟著手走,不要跟著腦走。